在智能手机高度普及的今天,用户下载应用时频繁遭遇"是否允许安装"的弹窗警告、长达数分钟的安全扫描,甚至被强制跳转至手机品牌应用商店。这种以"安全提示"为名的拦截行为,正在演变成一场关于用户自主权与商业利益平衡的拉锯战。

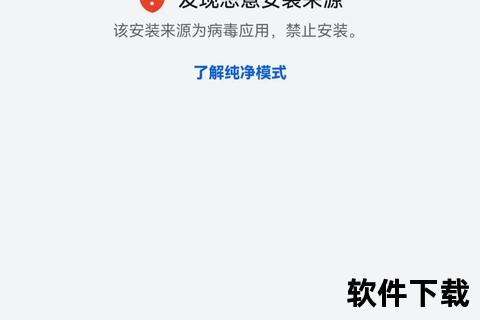

安卓系统的开源特性使其天然存在安全短板。据北京大学法学院研究显示,近半数安卓用户因担忧安全风险考虑转投iOS系统。厂商通过定制化系统,在应用安装环节设置三重防线:安装器权限控制(检测安装来源)、风险扫描模块(分析APK文件特征码)、动态行为监控(运行时权限拦截)。例如小米手机对第三方应用实施"两次弹窗+指纹验证"流程,vivo系统则嵌入"未经人工亲测"的警示标识。

在法律层面,《网络安全法》第22条要求网络产品服务提供者履行安全审查义务,《移动智能终端安全能力技术要求》更细化到必须通过图标、文字等形式提示风险。OPPO等厂商通过"智能护盾"系统日均拦截881万次风险安装,形成覆盖下载、安装、运行的全周期防护。这种防御机制客观上降低了恶意软件感染率,却也成为限制用户选择的技术壁垒。

1. 认知干扰陷阱

第三方应用下载过程中,"存在诱导下载"、"可能造成卡顿"等警示语高频出现,华为手机甚至在安装页面插入"您可能还喜欢"的竞品推荐。心理学研究显示,连续3次风险提示可使放弃安装率提升62%。

2. 操作成本叠加

实测显示,从浏览器下载政务类APP平均需完成:①允许未知来源安装→②验证系统密码→③等待120秒安全扫描→④阅读风险报告→⑤二次确认安装,整个过程耗时超过传统渠道3倍。部分机型将"继续安装"按钮设置为灰色,诱导用户点击跳转应用商店的显眼选项。

3. 生态割裂代价

游戏开发者透露,绕过厂商应用商店意味着丧失50%以上分成收入,导致《原神》等热门游戏曾拒绝上架安卓商店。用户被迫在不同平台重复下载同款应用,既浪费流量又增加数据泄露风险。

2023年工信部《关于提升移动互联网应用服务能力的通知》明确要求不得通过"强制捆绑"妨碍用户选择。司法实践中,腾讯诉vivo案确立三项裁判标准:①风险提示需基于客观检测数据;②跳转引导不得超过1次;③不得篡改原有安装包。上海市消保基金会建议建立"白名单"机制,对银行、政务类APP开放安装绿色通道。

技术层面,小米最新MIUI15系统引入"可信来源认证",对备案、企业认证的应用减少拦截频次。开源社区则推动UniAppStore项目,通过区块链技术实现应用哈希值跨厂商验证。这些探索试图在安全基线之上重建开放生态。

1. 分层防护体系

参照欧盟《数字市场法案》,将应用分为系统核心应用、金融政务应用、普通应用三类,实施差异化管理。例如对支付类APP保持严格审查,对工具类应用放宽限制。

2. 透明化评价机制

OPPO率先公开应用审核标准,披露每款应用经历147项人工测试与15项自动化检测的具体指标。这种可量化、可追溯的安全评级,比模糊的"存在风险"提示更具说服力。

3. 跨平台协作网络

借鉴苹果App Store与第三方检测机构合作模式,推动建立国家级应用安全认证中心。该中心可提供统一的风险评估API接口,避免厂商各自为战造成的标准混乱。

在这场安全与自由的博弈中,真正的破局点或许在于重新定义"风险"的边界——当手机厂商从"拦截者"转变为"服务者",通过技术赋能而非权限垄断来守护安全,用户才能真正拥有自主选择的权利。正如移动互联网专家程啸所言:"数字时代的消费者权益,不应困宥于非此即彼的单选题。