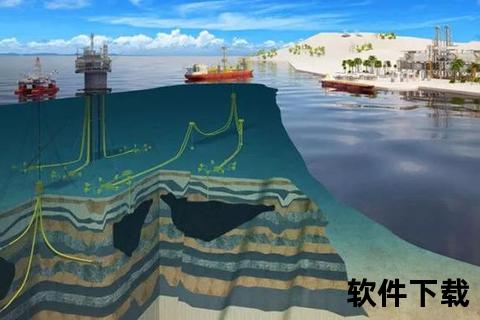

地质勘探领域正经历一场由数字化技术引领的革新,三维可视化地层结构技术作为其核心载体,不仅突破了传统二维图纸的局限性,更通过高精度建模与动态交互功能,为地质学家和工程师提供了全新的认知维度。这一技术通过融合地质数据采集、计算机图形学与空间分析算法,构建出可旋转、剖切与动态演化的三维地层模型,显著提升了资源勘探效率与工程决策的科学性。

一、技术原理与核心功能

地质勘探CAD软件的三维可视化技术基于空间插值算法与体素建模原理,将离散的钻孔数据、地震波速参数等多元信息转化为连续的三维地质体。其核心技术包括Delaunay三角剖分算法构建地层界面,以及隐式曲面函数实现复杂褶皱构造的数学表达。例如,中科院地质所研发的GeoVista系统采用自适应八叉树数据结构,实现了千米级地层模型在普通工作站上的实时渲染。

该技术具备多尺度分析功能,既支持区域构造格架的整体把握,又能对局部断层带进行毫米级裂隙网络建模。中国地质大学团队在鄂尔多斯盆地项目中,通过三维可视化模型识别出传统剖面图未能发现的隐伏断裂系统,使页岩气储层预测准确率提升27%。

二、工程应用场景拓展

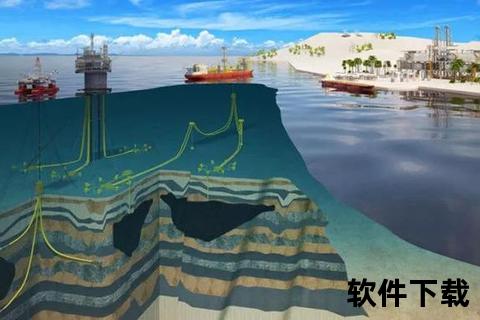

在矿产勘探领域,三维可视化模型与物探数据叠合分析已成为行业新标准。紫金矿业在刚果(金)铜钴矿项目中,通过集成电磁法数据与钻孔岩芯数据构建三维模型,成功定位深部矿体走向,使勘探周期缩短45%。国际地质科学联合会2023年报告指出,采用三维可视化技术的项目平均减少勘探井数量32%,直接节约成本逾千万美元。

工程地质风险评估是该技术的另一重要应用场景。港珠澳大桥施工期间,工程师利用BIM模型与地质模型融合技术,提前发现海底软弱夹层分布规律,优化桩基设计深度,避免可能出现的15亿元级工程损失。这种跨尺度、多专业模型的协同应用,标志着地质建模进入智慧工程新阶段。

三、数据融合与智能解析

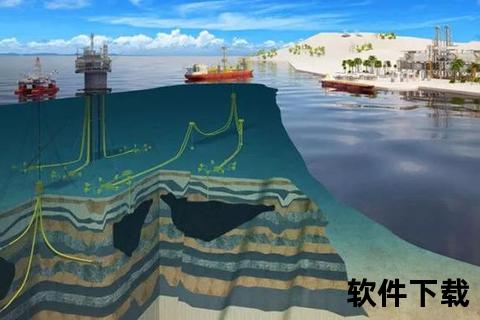

现代地质勘探CAD系统通过构建统一数据中台,实现了多源异构数据的深度融合。中国地质调查局主导的"地质云"平台,已集成全国230万口钻井数据与遥感影像数据,支持三维模型自动更新与动态修正。机器学习算法的引入更强化了数据解析能力,如中南大学研发的智能岩性识别模块,结合卷积神经网络对钻孔图像进行自动分类,识别准确率达到91.3%。

数据可视化方式也在持续创新,虚拟现实(VR)技术的应用使地质体观察维度发生质变。加拿大勘探者公司开发的GeoVR系统,支持多人协同进入虚拟地质空间,实时标注异常区域并生成热力图。这种沉浸式交互模式使野外经验不足的技术人员也能快速把握复杂构造特征。

四、技术挑战与发展方向

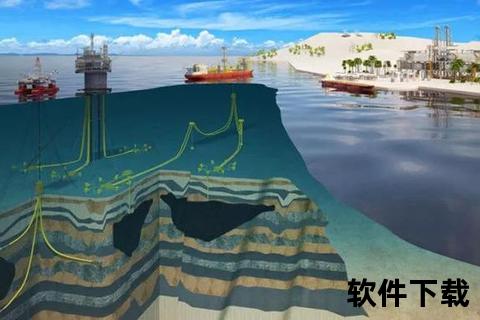

当前技术体系仍面临大规模数据处理的效率瓶颈。当模型精度达到亚米级时,单个体素网格包含的拓扑关系计算量呈指数级增长。美国斯坦福大学研究显示,处理1TB级地质数据需要采用GPU并行计算架构,但硬件成本较传统方案增加5-8倍。这促使学界探索轻量化建模方法,如北京大学提出的多分辨率LOD技术,可在保持关键特征前提下将数据量压缩78%。

未来发展方向聚焦于智能化与协同化。基于数字孪生的动态地质模型,能够实时接入施工监测数据实现预测预警。日本东京大学正在研发的"活地层"系统,通过物联网传感器网络每30分钟更新一次模型应力场分布。区块链技术的引入有望解决跨机构数据共享的信任难题,构建真正开放的地质数据生态圈。

三维可视化地层结构技术正在重塑地质认知范式,其价值不仅体现在当前工程效率的提升,更在于构建起连接地质历史与工程未来的数字桥梁。随着量子计算、边缘计算等新技术的突破,下一代地质CAD系统或将实现全要素自动建模与实时动态仿真,为人类探索地球深部奥秘提供更强大的技术支撑。这要求产学研各界加强协同创新,在算法优化、硬件适配、标准制定等领域持续突破,推动地质勘探全面迈入智慧化新时代。