在数字化金融快速发展的今天,移动端借贷服务凭借其便捷性和高效性成为许多用户的应急选择。以“花了先借款”为代表的借贷平台,通过极速审核、灵活额度等特性吸引了大量用户,但其背后也需关注风险管控与合规性。本文将深度解析这款App的核心功能、操作流程及潜在注意事项,帮助用户做出理性决策。

“花了先借款”定位于小额高频消费借贷场景,主要服务于信用记录较少但急需短期周转的用户群体。其核心功能包括:

1. 快速授信:用户提交身份证、手机号等基础信息即可完成初步信用评估,部分用户反馈最快10分钟内获得额度。

2. 循环额度:支持借款额度多次使用,还款后可自动恢复额度,适合需要频繁周转的用户。

3. 多场景覆盖:除现金借款外,平台提供线上消费代付(如电商平台订单)和线下实体店代付服务,延伸至日常消费场景。

值得注意的是,平台宣称“支持黑白户”,但实际审核中仍会参考运营商数据及第三方征信记录,部分用户反映存在强制下款、高额手续费等问题,需谨慎对待。

1. 基础信息填写:输入手机号获取验证码,设置登录密码。

2. 身份验证:上传身份证正反面照片,部分用户需补充人脸识别。

3. 运营商授权:平台要求读取通话记录及短信,用于评估信用状况。

4. 绑定银行卡:用于放款与还款,需确保银行卡为本人持有且状态正常。

完成上述步骤后,系统自动生成初始额度(通常为500-5000元),用户可进入借款页面选择金额与期限。

1. 选择金额与期限:根据额度范围输入借款金额(如2000元),期限多为7天至3个月。

2. 选择用途:需勾选消费场景(如教育、医疗),但实际资金用途无限制。

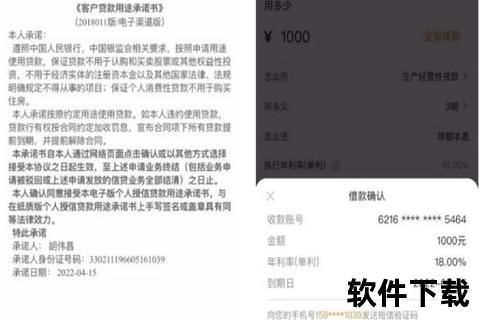

3. 确认协议:包含借款合同、服务协议及隐私条款,重点提示手续费与逾期费率。

4. 提交审核:系统自动审批,通过后资金最快5分钟到账。

1. 强制下款争议:有用户投诉注册后未主动申请即被强制放款,且需支付高额费用。

2. 合规性质疑:平台资质未明确公示,合作资金方信息不透明,存在“套路贷”风险。

随着监管趋严,类似平台可能面临以下转型方向:

1. 合规化升级:接入央行征信系统,完善信息披露以符合《网络小额贷款业务管理暂行办法》。

2. 场景深化:与实体消费场景深度融合,例如教育分期、医疗垫付等,降低纯现金贷比例。

3. 技术赋能:引入AI风控模型,减少人工干预,提升审核精准度。

“花了先借款”在便捷性上具有一定优势,但其潜在风险不容忽视。用户需理性评估自身还款能力,优先选择持牌机构。监管部门亦需加强行业整顿,推动消费金融走向透明化与规范化。对于平台而言,唯有平衡创新与合规,才能在竞争激烈的市场中立足。